战时内迁:中国工业的敦刻尔克

发布时间:2023-12-12 20:04:05 来源: 小9直播平台/媒体聚焦

日本全面侵华战争的爆发,大大快于国民政府的预期,可以说,包括资源委员会重工业建设在内的备战工作,尚远未完成,而各种工业部门就必须被动员起来参与实际的战争。

由于实力对比悬殊,中国军队在正面战场上虽然顽强抵抗,却依然节节败退,而国民政府也迁往陪都重庆,依托西部地区的自然天险持久抗战。由于日寇是从中国经济最繁华的东部沿海地区发动进攻,国民政府的战争动员就包含了将东部地区的工业公司迁往西部后方,而这场工业内迁运动后来被晏阳初称为“中国实业上的敦刻尔克”。

克劳塞维茨基于拿破仑侵俄战争的教训,将主动向本国腹地的退却看作一种特殊的间接的抵抗方式,认为采取这种战法 “主要的和根本的条件是国土辽阔,或者至少是退却线较长”。中国战时的工业内迁,亦是国民政府间接抵抗方式的一部分。

近代中国工业聚集于沿海地区的布局,早已引起学者的诟病:“这因为接近市场,及运输便利的缘故,虽然合乎经济的原则,然而未顾到我国的国防安全问题,所以不合乎国防经济的原则。”

1935 年德国军事顾问在给国民政府提的战备建议中,亦设想了“沿海诸省迅速陷落”的情形,并相当看重四川作为战略后方的意义,称:“川省若未设法工业化能自造必要用品,处此种情况,必无战胜希望,而不啻陷中国于灭亡。”故而,当国民政府进行备战时,已经考虑到将新工厂建于内地。资源委员会筹办机器厂、钢铁厂和电工器材厂,选址于湘潭下摄司,即因为钱昌照等人“已考虑到抗日战争的不可避免,不再建设在中国的东部沿江沿海各省”。尽管资委会机器厂制造航空发动机的计划受阻于航委会,一直拖延不决,但湘潭的基建工作进展十分顺利。

根据档案记录,1937 年 2 月,下摄司临时办公处房屋已完工,“五千分一之三厂总图”亦已绘就,湖南地方政府也同意在产销税问题上“记账放行,实际上等于免税”,可谓形势大好。只是,恰如钱昌照后来回忆所言,即使选址在湘潭“仍然没有估计到后来的抗战形势”,结果导致“二年的努力,毁于一旦”。

不过,在湘潭筹建的国营大厂毕竟还是有一两年的缓冲时间,集中了中国绝大部分装备企业的上海工业界,则在战争全方面爆发后立即面临迁与留的生死抉择。站在国民政府尤其是资源委员会官员的立场,当然是希望将上海工厂全部搬走,不留下资敌。卢沟桥事变爆发后,钱昌照利用在蒋介石身边工作的便利,条陈搬迁上海及其附近地区主要工业的计划,获得蒋介石批准,并顺利得到专款。他当即邀请上海机器工业同业公会主席颜耀秋到南京面谈。

7 月下旬,国民政府成立了国家总动员设计委员会,决定立即实行粮食统制、资源统制和交通统制,其中资源统制由资源委员会召集实业部、军政部、财政部、经济委员会、交通部、铁道部共同筹办。钱昌照于是召集上述单位举行会议。然而,工业界乃至政府内部的态度其实就是分化的。一方面,颜耀秋、胡厥文等企业家对于内迁非常积极;另一方面,也有一些企业持观望态度,或者不愿意内迁。当钱昌照出面召集资源统制会议时,意见亦不统一。

7 月 28 日,在机器和化学工业组会议上,趁讨论全面抗战之军需供给问题时,林继庸提议将上海工厂迁到内地去,有人就提出异议,认为“上海的各家机器厂凑合起来,其设备也抵不住一家国营的兵工厂,实在值不得搬迁”。林继庸则表示民营工厂的规模虽比不上国营厂,但亦有其用处,而且民营厂多接受国营兵工厂的订货,何况“即如我们国营兵工厂的规模亦比不上克虏伯、斯柯达等厂,但是我们的兵工厂搬进去亦可帮助战事的进行”。

在林继庸的努力下,会议同意与非公有制企业尝试进行内迁接洽。当天下午,资源委员会即派林继庸、庄前鼎和张季熙前往上海。次日,胡厥文召集上海机器同业公会执委会,邀请林继庸等参加讨论。这次会议亦经过了激烈辩论,在胡厥文的带动下,上海机器厂颜耀秋、新中公司支秉渊、中华铁工厂王佐才、大鑫钢铁厂余名钰等几家稍具规模的企业之负责人均表示愿意内迁,起到了很好的动员作用。当晚,胡厥文、颜耀秋即随林继庸回南京,向政府表示响应内迁号召、共赴国难的决心,并请政府解决内迁的经费问题。起初,政府只拨给 56 万元迁移费,经企业家们力争,追加到 500 万元。此后,胡厥文等人即回上海,奔走劝说各厂商内迁,争取到百余家企业。

8 月 10 日,经行政院批准,成立了以资源委员会为首的监督委员会,翌日,由林继庸在上海主持会议,成立了上海工厂迁移监督委员会,由林继庸任主委,负责组织上海工厂内迁。8 月 13 日,上海战事爆发,若干之前迟疑不决的厂商亦纷纷报名内迁。至此,工厂内迁正式拉开帷幕。

从经济角度看,上海企业不愿意内迁,是符合逻辑的。实际上,依托于西方列强租界的存在,全面抗战初期上海曾享受一段时间的“孤岛繁荣”,装备工业也一度畸形发展,用同业公会的话说:“我同业新设之厂,为数颇多。”反观当时的内地,投资环境明显恶劣得多。例如,由于湖北地方当局所谓“三宝”(石瑛、张难先、严立三)持“以农立国”之立场,当上海装备企业最初迁至武汉时,竟无法购到地皮建厂,因为当地精英宁可留着土地种植旧时皇家的洪山菜薹。

当然,由于此前上海的“一 · 二八”抗战只持续了很短的一段时间,有些企业也是心存侥幸。例如,当林继庸苦劝上海一位大企业家内迁时,在“反复陈述了之后”,得到的回答是:“林先生,不要太兴奋啊!记得’一 · 二八’大战那时,我们的工厂总共停工还不足十天呢!”在迁与留的抉择背后,仍是经济人的理性计算与对战争形势之估计的矛盾。

进一步说,不只是以逐利为本的民营企业家,即使是政府官员与国企管理人员,在迁与留的问题上也会迟疑不决。例如,战争全方面爆发后,翁文灏任命恽震为资源委员会电业处处长,要求把战区的发电设备尽可能拆迁到后方去,恽震遂派遣副处长陈良辅带领机匠执行拆迁任务。然而,南京和戚墅堰的电厂,受控于宋子文,厂长陆法说“不许拆”;汉口既济水电公司当时也归宋家的建设银公司控制,亦称“不许拆”。恽震在多年后仍讽刺这种“不许拆”的做法,“那就是准备给日本侵略军来使用了”。事实上,当资委会决定将湘潭等地的国营企业进一步内迁至云南等地时,企业内部亦有不同意见。

1938 年 2 月 23 日,王守竞派往欧洲与外商进行技术合作谈判的施伯安、费福焘致函王氏,反对将工厂迁往云南,仍力主“厂基应在交通较便之地点”,其主要理由包括:(1)设厂于云南在原料供应上不便,“普通原料凡沪汉两地均能供给者,如厂近长江则隔日即可购到,如设在滇省,则非旬日以上不可,因之储备原料费用须特别加重,否则不免有停工待料之虞”;(2)设厂于云南会增加各种经营成本,“派匠出外装机,倘其工作约需 10 日,如以长江沿岸为起点,其往返路程或须 5 日至 8 日,如在滇省,则往返路程期非 20 日不可,川资加贵尚在其次”;(3)在云南设厂不利于市场之间的竞争,“此中营业之竞争,其对手方完全系英德美大厂之代表为对象,其成败在于能否临机决断为转移,如厂在滇省,往返不易,结果全仗函电之交换,鞭长莫及”。这些建议既出于通常的经济考虑,亦基于对战争可能会很快结束的研判。

左1:王守竞,左2:Ralph Kronig,右1:I. I. Rabi。1926年,已经拿到两个硕士学位的王守竞来到了哥伦比亚大学。在这里,王守竞和几个志同道合的年轻人组成了理论物理兴趣小组。这些年轻人后来成了美国理论物理的顶尖人物:刚博士后出站的讲师拉尔夫·克朗尼格(Ralph Kronig,美国理论物理学家),同在哥大物理系做博士论文的拉比(I. I. Rabi,因发明核磁共振法获1944年诺贝尔物理学奖),杰拉尔德·查卡洛斯(Geraid Zachairs,美国国防政策专家)。

3 月 1 日,两人在写给王守竞的信中,更精确指出“工厂地点因地利关系不能充分发展者先例甚多”,虽然“战争时期,一般心理,当然离战区愈远愈好”,然“一旦战事平定后,决不能抛弃战区置之不顾”,故二人自认为其主张“在目下提出似不合心理作用,且有不识时务之识,但真理所在,对于工厂前途有莫大关系,将来恐悔之无及”,遂仍期望王守竞“俟一般心理变换时相机而行,决定以湘潭为大本营,俾收事半功倍之效”。王守竞回复曰:“在湘时局混乱,不迁滇无以安定人心积极工作。”其实,王守竞自己对战争会持续多久也没把握,甚至考虑过“若一二年后时局平静,再决定是不是迁回湖南或另筹他法”。

直到 3 月 15 日,施、费两人仍在写给王守竞的信中强调: “现在将机迁滇十分便捷,但此种运输仅创办时一次而已,至于以后制成之品欲运至战区以及战区中毁损之品应迁入修理者,设厂太远,诸多不便。”然而,战争的扩大化与长期化显然超出了王、施、费等人的预计,当年武汉的沦陷,使选址于长江沿岸的区位优势丧失殆尽,反而证实了迁址云南的英明。1938 年 5 月,王守竞致函张乔啬,称:“厂已决定全部迁昆明,已在昆明郊外购地七百亩,且已兴工建造房屋。”此后,该厂便全力从湘潭迁往昆明。1938 年 7 月,机器厂“已全部迁昆明,下摄司已成空厂”。

因此,尽管事后看来,“中国实业上的敦刻尔克”是一曲悲壮的民族赞歌,但在历史当口,迁或是留,却不那么容易抉择的。自然,部分企业,尤其是可通过租界的上海企业,纯粹是出于牟利之心,选择留下,并大发战争横财;但还有一些企业,则基于对战争形势的研判而犹疑不决。毕竟,在 1937 年 7月7日之前,中国虽自 1840 年以来屡遭外人,却从未有任何一次战争的规模如此之大、维持的时间如此之长、敌寇之残暴如此惨绝人寰,以至于不抗争到底即亡国灭种。这种心理上的缺乏经验,给战争初期国民政府的工业动员增添了额外的阻力,也彰显了经济逻辑与国家安全逻辑之间的矛盾。

抗战时期的工业内迁是一个维持的时间较长的过程,实际上已超越了战争初期的时间范围。大体而言,内迁分为两步,首先是上海等沿海地区的企业迁到武汉,然后,随着日军进逼武汉,已经内迁的企业又和武汉本地的企业一起,进一步西迁。当然,这只是一个粗略勾勒的图景,实际情形更复杂。例如,一些上海企业并未迁往内地,而是迁到了香港。再如,上海企业的大规模内迁是伴随着“八 · 一三”沪战之炮火的,但在所谓的“孤岛”时期,仍有部分企业突破日伪封锁,辗转内迁。

由于装备制造企业或一般所谓机械企业与军工生产关系密切,因此,在内迁的企业中,装备企业为数众多。据统计,上海工厂迁移监督委员 会曾协助迁出民营工厂 146 家,其机器及材料安全抵达武汉者重 14600 余吨,技术工人 2500 余名。这些厂家中,机械五金业 66 家、造船业 4 家,计装备类企业共 70 家,约占总数的 48%,数量颇可观。这一些企业迁到武汉后,由于日军顺长江而上展开进攻,遂又与部分武汉本地企业 一道,再迁往内陆更深处。

与此同时,山东、山西、浙江、福建等地亦有工厂内迁。实际上,出于军事考虑,国民政府对装备、化工等企业搬迁给予的补贴也最高,故装备企业在所有内迁厂矿中所占比重最大,达 40.40%。据 1942 年 3 月统计及 1967 年之修正,战时迁往各地的民营装备公司数分别为:四川(含重庆)103 家,湖南 50 家,广西 14 家,陕 西 8 家,贵州 3 家,湖北(老河口)1 家,共计 179 家。此外,尚有武汉的 2 家企业在搬迁过程中与政府失去联系。在 179 家工厂中,原籍上海者 59 家,占 33%,原籍武汉者 96 家,占 54%。因此,内迁之装备工厂,实以上海、武汉两地之企业为主。在迁入地中,重庆接纳的企业最多,所谓迁入四川者,几乎全部聚集于今日重庆直辖市范围内。

与大多数迁往重庆的非公有制企业不同,筹建中的资委会大型国营企业主要迁往了云南等更偏僻的地区。当时,云南由地方实力派龙云主政,不在中央政府直接控制范围内,钱昌照遂与龙云商议将中央企业迁往云南兴建之办法,大体措施为:“中央和地方合营,中央出钱,地方出力;企业由资源委员会全权处理,地方不过问,人事全由资源委员会配置; 年终结算,利润各半分配,中央所得到的 50%,仍保证用于地方兴办工业。”这一办法得到龙云的同意,此后又推广至广东、广西、西康、陕西、甘肃和青海等地方实力派主导省份。

对资源委员会来说,该办法的最大好处在于掌握了对企业的绝对控制权,从而使技术官僚能以专业方式来进行经营管理,并且,在资委会看来,“重要国防工矿须由中央主持,否则恐破坏统一”。但另一方面,取得地方实力派之配合,也成为中央级别国企在战时后方能顺利发展之保障。

除了搬运设备、材料外,人员转移亦为工厂内迁工作的重要组成部分。据统计,由政府资助内迁的机械工业技工累计达 5968 人,为各业之 最。1938 年 4 月初,国民政府工矿调整处还制定了技术人员征集办法,规定凡化学、机械、电器、矿冶、土木、纺织等科大学毕业生或具有相当学识经验者,可向工矿调整处申请登记任用,工矿调整处按其资历,分为甲、乙、丙级,各给以技术员名义及生活费,派往合适的厂矿或技术机关服务。此办法一颁布,即有青年技术人员百余人申请。至 1942 年为止,此类由工矿调整处介绍及派遣的技术人员达 700 名。而据 1941 年数据,由政府分发或介绍工作的技术人员中,属于装备工业者 122 人,次于化学工业之 221 人,在各业中居第二位。

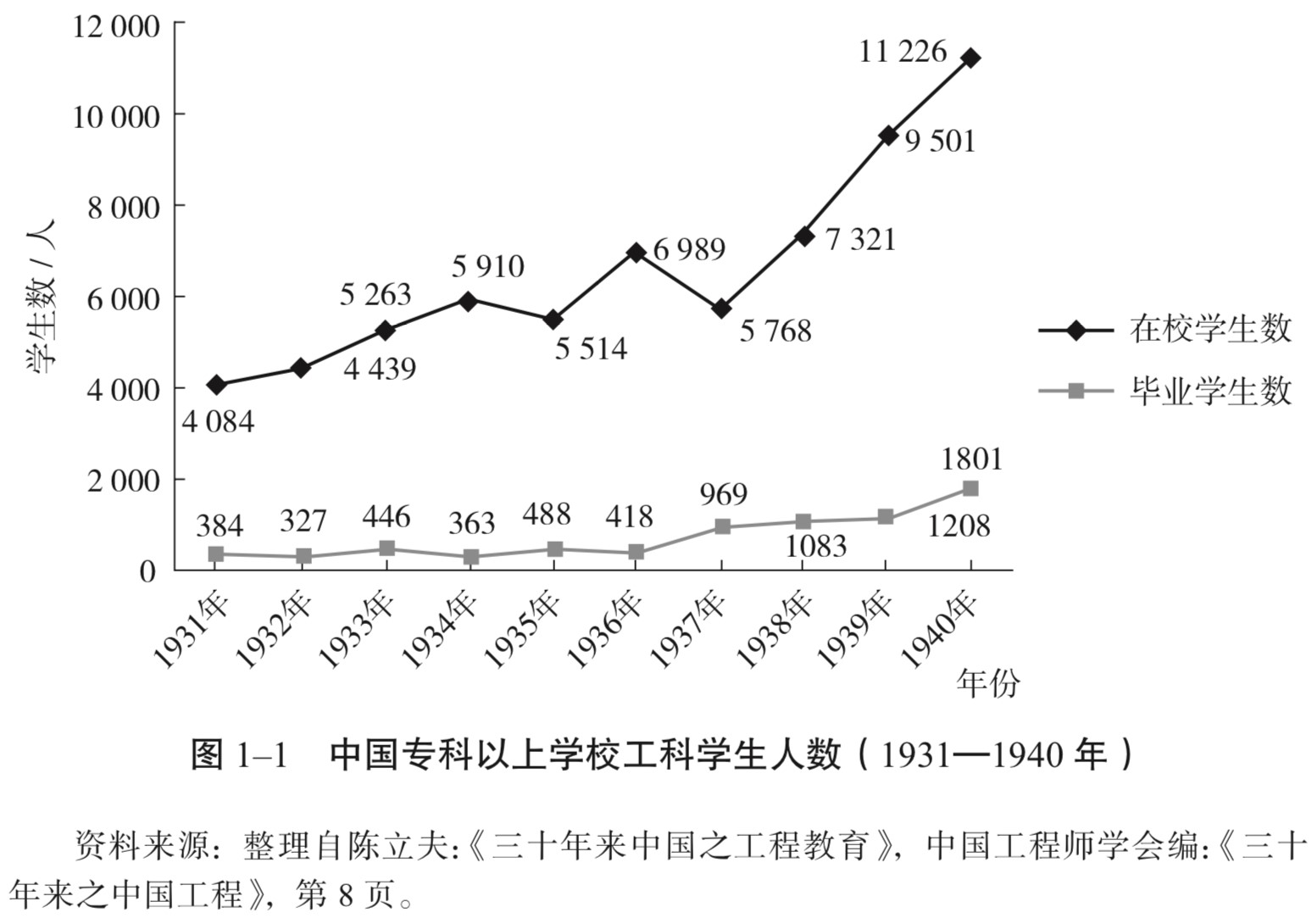

此外,国统区高校的工程院系在战时不仅没有萎缩,反而有所增加,工科专科教育亦有所扩充。 一些高校,与厂矿一样,亦迁往西部后方,其最突出者当属西南联大。与之相应的则是工科生人数的增长,如图 1–1 所示。

很明显地能够准确的看出,1937 年之后,中国专科以上学校工科生人数有大幅攀升,这与战时需求及整个社会风气之转向皆有关系。

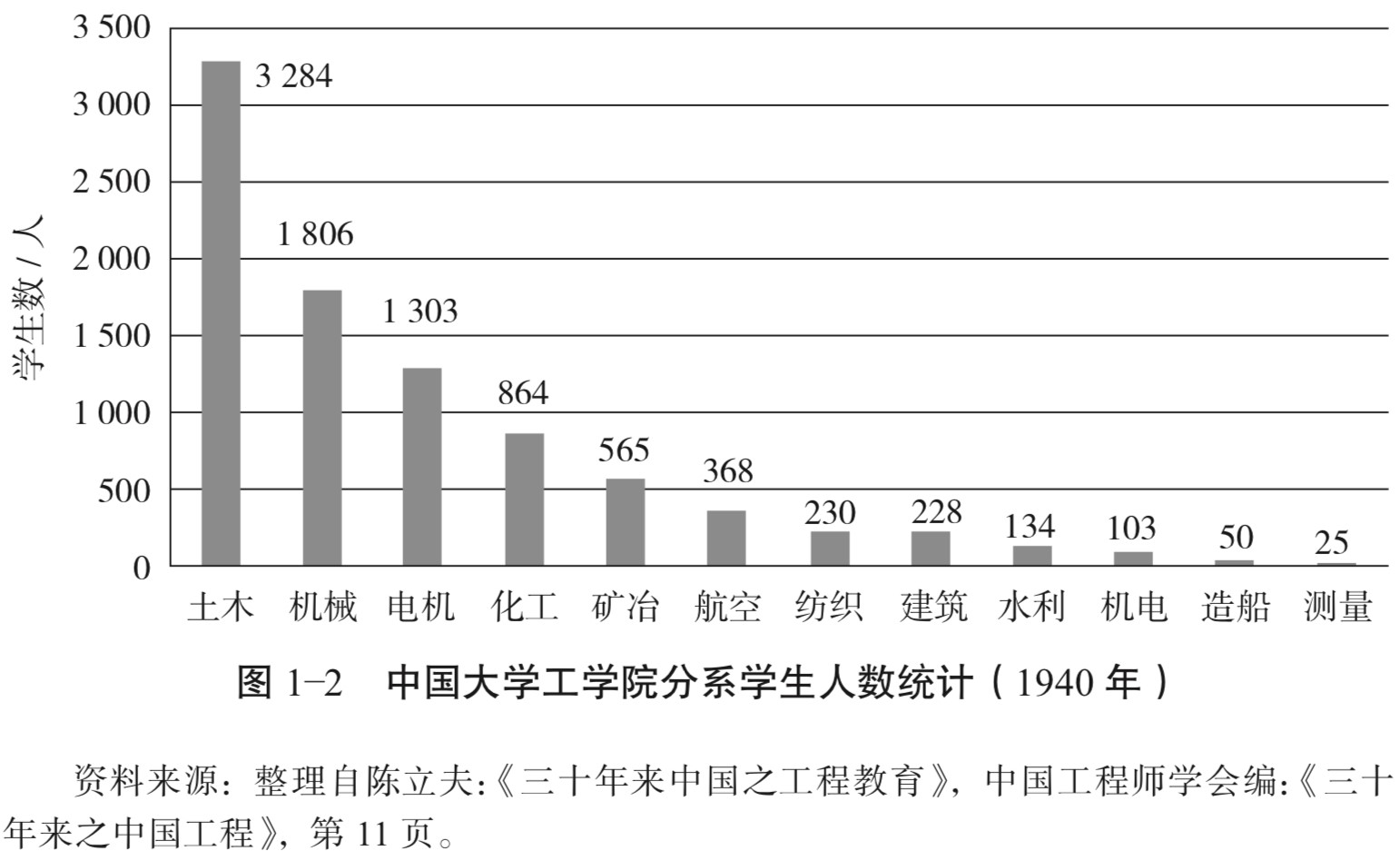

1938—1940年间,中国文实两类学生中,文科生比例约为 46%,包括工科在内的实科生比例则为 54%,重理轻文之格局已然形成。而在工科生中,学习机械工程者人数不少,以 1940 年为例,看当年大学工学院分系学生人数统计情况:

如图 1–2 所示,1940 年中国大学工学院学生仍以土木科为最多,但机械科紧随其后,如若将电机、航空、机电、造船亦算在内,装备工业相关科目的学生有 3630 人,比土木科学生还多。这些学生,将成为战时中国装备制造业工程师队伍的有力补充。

综上,日本全面侵华战争爆发后,原本集中于东部地区的中国装备制造业,实现了一次向西部扩散的大迁移。不仅是企业,还包括人才,均出现了西向流动。当然,中国装备制造业的大西迁并非由经济原因引发,甚至在很大程度上是反经济逻辑的。这次大西迁,是国民政府在战争初期的经济动员的一部分,或者说,这是一场经济上的战略撤退。随着大量装备企业落脚于中国西部地区,中国装备制造业真正翻开了其战时篇章。

无独有偶,第二次世界大战中,另一个幅员辽阔的大国苏联,由于种种原因,未能完成全面动员,在战争初期被德国打了个猝不及防,损失惨重。然而,当西部大片国土沦于德军之手的同时,苏联也开展了一场壮阔的工业东迁,将包括装备制造业在内的大量战略性工业撤至远离战火的腹地。

1941 年 8 月 16 日,苏联政府通过了《战时经济计划》,决定将工业转移至苏联东部的乌拉尔、西西伯利亚等地区,并在这些地区加强军事生产。东迁的效果十分显著。1940 年,乌拉尔的装备制造业产值为 38 亿卢布,1942 年已增为 174 亿卢布,装备制造业在乌拉尔工业结构中所占比重亦由 1940 年的 42% 增长为 1942 年的 66%。西西伯利亚的装备制造业,在 1942 年使工业生产量较 1940 年增加了 7.9 倍,在 1943 年则增加了 11 倍。装备制造业东迁为苏联在战场上的大反击创造了物质条件。